En el extremo sur de la provincia de Buenos Aires se ubica el área de riego que comprende el Valle Bonaerense del Río Colorado (VBRC), compartida entre los partidos de Villarino y Patagones. En el valle, los sistemas de producción son altamente dependientes de insumos, en especial de fertilizantes nitrogenados. Los suelos de esta zona, en general, de textura arenosa a arenosa franca, tienen escasa retención hídrica y, por esto, tienen alto riesgo de lixiviación de nitratos durante barbechos. Además, son sometidos a labranzas para la preparación del lote previo a la siembra, lo que repercute negativamente sobre su calidad. En este contexto, es necesario aumentar la eficiencia de uso de la fertilización, así como encontrar fuentes alternativas de Nitrógeno (N), como lo son las leguminosas que fijan el N atmosférico.

En el extremo sur de la provincia de Buenos Aires se ubica el área de riego que comprende el Valle Bonaerense del Río Colorado (VBRC), compartida entre los partidos de Villarino y Patagones. En el valle, los sistemas de producción son altamente dependientes de insumos, en especial de fertilizantes nitrogenados. Los suelos de esta zona, en general, de textura arenosa a arenosa franca, tienen escasa retención hídrica y, por esto, tienen alto riesgo de lixiviación de nitratos durante barbechos. Además, son sometidos a labranzas para la preparación del lote previo a la siembra, lo que repercute negativamente sobre su calidad. En este contexto, es necesario aumentar la eficiencia de uso de la fertilización, así como encontrar fuentes alternativas de Nitrógeno (N), como lo son las leguminosas que fijan el N atmosférico. A la vez, es indispensable la adopción de técnicas que minimicen el laboreo de los suelos y, de esta manera, reducir el impacto sobre propiedades físicas, químicas y biológicas. En este sentido, Juan Ignacio Vanzolini, técnico del área de Manejo de Suelos de la EEA Ascasubi del INTA explicó que “la labranza cero puede alcanzar rendimientos similares a los obtenidos bajo labranza convencional, y a la vez proveer de beneficios ambientales como la protección del suelo y reducción de la erosión”.

En este sentido, se viene experimentando en la región el uso de cultivos de cobertura (CC) para cultivos de verano como maíz o sorgo, los cuales se incluyen en los sistemas agrícolas generalmente como herramientas para el manejo de nutrientes. La utilización de CC de leguminosas, especialmente la vicia, tiene como uno de sus objetivos cubrir parte del requerimiento de N de los cultivos estivales sembrados posteriormente a su secado. La mayoría de las leguminosas poseen una alta capacidad de acumular N en su biomasa aérea que puede quedar disponible para cultivos posteriores durante la descomposición de sus residuos.

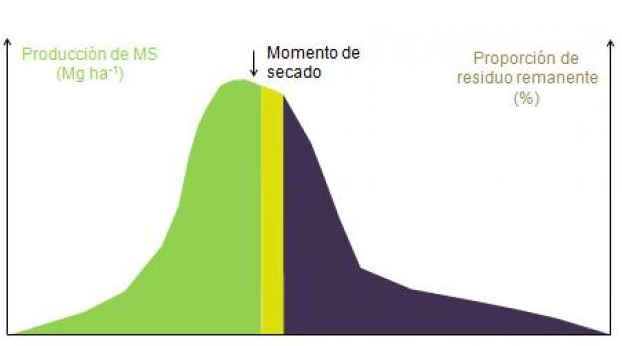

La cronología de un CC posee algunos puntos claves como lo son: la siembra, el secado y la cantidad y calidad del residuo remanente, y su aprovechamiento durante el ciclo del cultivo estival (Figura 1).

Figura 1. Dinámica de acumulación de materia seca, momento de secado y proporción de residuo remanente para un CC típico.

Siguiendo este orden, Vanzolini señala una serie de recomendaciones de relevancia para cada uno de las etapas:

En experiencias locales, explicó el ingeniero, “la vicia mostró alta plasticidad respecto de la fecha de siembra”. Si bien la producción de biomasa de vicia en floración fue mayor cuando se sembró en los meses de otoño, especialmente en marzo y abril (6,0 tn MS.ha-1), se observó buena acumulación de biomasa aún con siembras de principios de junio (5,3 tn MS.ha-1). De todas formas, siempre serán recomendables las siembras tempranas, para favorecer la producción de biomasa previo al invierno y la competencia con las malezas.

En relación al momento de secado, se recomienda que el mismo se realice en estadios de floración, que es cuando la tasa de fijación biológica de N es máxima. Al respecto, en el INTA Hilario Ascasubi se realizó en diferentes estadios fenológicos: 10% de floración, 50% de floración y 90% de floración, separados por 15 días entre el primero y el último. El retraso en el secado aumentó significativamente la producción de MS de vicia que siguió el orden temprano (2,0 Mg ha-1), medio (3,7 Mg ha-1) y tardío (5,6 Mg ha-1). Es decir, cuando el secado del CC de vicia se postergó dos semanas, la leguminosa aumentó su producción en 3,6 Mg MS ha-1 y la tasa de acumulación de MS para el período considerado fue de 240 kg MS día-1 ha-1.

La vicia villosa posee un ciclo de crecimiento de tipo indeterminado, por lo cual es frecuente encontrar cultivos en floración avanzada que aún tienen tallos vegetativos. Esta característica, determina que la acumulación de MS continúe aún en estados reproductivos y puede ser una particularidad interesante frente a condiciones climáticas desfavorables. El ciclo de la vicia como CC está limitado por la fecha de siembra del cultivo estival, que debe ser la óptima para no afectar su potencial de rendimiento. Los técnicos de la EEA Ascasubi recomiendan que “dado que en el VBRC, la fecha de siembra del maíz se extiende desde el 15 de octubre al 15 de noviembre, por lo tanto, el secado del CC de vicia debería realizarse a mediados de octubre”.

El contenido de N fue mayor en el secado tardío (205 kg N ha-1) que en el medio (145 kg N ha-1) y el temprano (80 kg N ha-1), por lo que solo una semana de retraso en el secado de la vicia sería suficiente para aumentar el contenido de N de su biomasa. En promedio, la vicia acumuló 125 kg N ha-1 durante las dos semanas que separó el secado temprano del secado tardío. La tasa diaria de acumulación de N estimada en este período fue de 8,4 kg N día-1ha-1.

Según lo encontrado, durante el período de tiempo considerado y bajo las condiciones de cada caso, por cada 1 Mg de MS acumulada por la vicia, se acumulan aproximadamente 38 kg N ha-1. “Esta cantidad puede considerarse equivalente a 80 kg.ha-1 de urea granulada, sin tener en cuenta otros beneficios”, comentó Vanzolini.

Los rendimientos de maíz con antecesor vicia como cultivo de cobertura fueron de 12 tn grano.ha-1 de maíz, sin necesidad de agregar fertilizante nitrogenado. Vanzolini explicó que “esta ventaja se atribuye no sólo a la mejora en la fertilidad del suelo, sino también al efecto “rotacional” que modifica las condiciones de fertilidad física y química del suelo, y a la mayor eficiencia de uso del agua”. Las estrategias de manejo del sistema deben apuntar a la sincronicidad entre la liberación del N contenido en el residuo de la leguminosa y el momento de mayor demanda del cultivo de maíz.

El efecto de la implementación de un CC de vicia sobre la fertilidad química y física, y sobre el cultivo posterior, depende de factores tales como la fertilidad inicial del suelo, las condiciones meteorológicas del año, tanto en el ciclo del CC como en el ciclo del cultivo estival, el estado fenológico del CC al momento del secado y la posibilidad de lograr la sincronía en la oferta-demanda del N.

La fertilidad inicial del suelo, así como las condiciones ambientales durante el ciclo del maíz, determinan la variabilidad de la respuesta del cultivo estival al antecesor cultivos de cobertura de vicia. En suelos de baja fertilidad se comprobó un mejoramiento en N del suelo, por encima de otras condiciones que se modificarían en el largo plazo. En aquellos con mayor contenido de materia orgánica, el efecto del cultivo de cobertura de vicia se manifiesta a través de mejoras en el ambiente edáfico que permiten un mejor aprovechamiento del N y la humedad del perfil.

Articulación técnica

Con el objetivo de seleccionar temas estratégicos para proyectar trabajos en conjunto, referentes de las asociaciones y entidades agropecuarias que integran el Consejo Regional del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA aunaron esfuerzos para generar conocimiento, integrar capacidades y competencias y hacer un uso más eficiente de los recursos.

Marcos Rebolini, representante de CREA en el Consejo, señaló que “las expectativas están puestas en profundizar aún más la relación entre las instituciones”. Y agregó: “Creemos que el camino hoy es trabajar juntos para que el conocimiento generado sea compartido y así lleguemos de una manera más eficiente al territorio”.

Esteban Ezcurdia, director del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA, destacó la institucionalidad en el desarrollo de esta iniciativa debido a que constituye una fortaleza que reduce las incertidumbres y favorece el fortalecimiento y consolidación de las articulaciones que emergen localmente, en los entornos de las agencias de extensión y los grupos de investigación.

En 2019, el Consejo buscará fortalecer su rol institucional y de gestión. Así, la Mesa de Articulación se presenta como espacio técnico-operativo que complementa su función. “Trabajaremos en la identificación de temas instalados con mucha demanda, buscando generar un marco consensuado de trabajo”, expresó Oscar Bianchi, representante de la Sociedad Rural Argentina y presidente del colectivo”.

El Consejo Regional Buenos Aires Sur del INTA está integrado por representantes de las entidades y asociaciones del sector y organismos de ciencia y técnica de la región.

Fuente: INTA