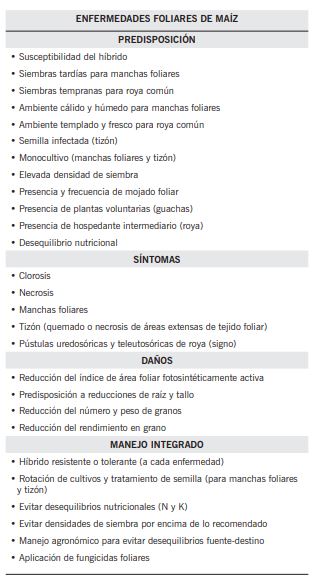

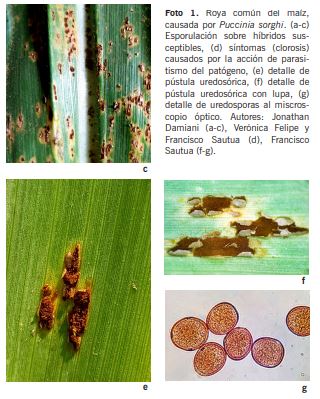

El cultivo de maíz y la importancia de las enfermedades El cultivo de maíz (Zea mays L.) es uno de los más importantes de la Argentina. La superficie de siembra en la campaña 2019/2020 fue de 9,5 millones ha, con más del 85% en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa y Entre Ríos. La producción aproximada para dicha campaña fue de 58 millones t. El rendimiento medio nacional fue de 6,4 t ha-1, mientras que el rinde medio nacional de los últimos 11 años es de 7 t ha-1 (MINAGRI, 2021). La Argentina es el segundo exportador mundial de maíz, después de Estados Unidos y el consumo interno está creciendo en forma acelerada (USDA, 2021). Las principales enfermedades del maíz están relacionadas con las fases de establecimiento del cultivo, donde ocurren problemas de germinación de semillas y muerte de plántulas, y con las fases de desarrollo vegetativo y reproductivo, donde se detectan enfermedades foliares, de tallo y de la espiga. Entre las enfermedades de origen fúngico más frecuentes en la región central, se encuentran las podredumbres de semilla, los tizones de plántulas, las manchas foliares, la roya común y las podredumbres de raíz, tallo y espiga. Los daños asociados con las enfermedades foliares (manchas y roya) son los causantes del mal funcionamiento y la destrucción de los tejidos fotosintéticos. Las lesiones foliares ocasionadas por estos patógenos pueden incluso causar la necrosis de toda la hoja, si se dan condiciones epidemiológicas predisponentes (Cuadro 1). La necrosis y muerte prematura de las hojas limitan la intercepción de la radiación solar y la generación y translocación de fotoasimilados al llenado de los granos. Cuanto menor sea la relación entre fuente y destino, mayor será la removilización de reservas desde el tallo. Una mayor removilización de reservas aumenta la predisposición de los híbridos a las pudriciones de raíz y tallo (Prt) y, por tanto, la probabilidad de vuelco y quebrado durante la cosecha. Finalmente, y no menos importante, varios patógenos que afectan las espigas son productores de micotoxinas, las cuales son perjudiciales para el consumo humano y del ganado ya que generan efectos cancerígenos, teratogénicos, embriotóxicos, hepatotóxicos, estrogénicos e inmunosupresores. Las principales patologías foliares que afectan al maíz, y que son objeto de control químico, son la roya común (Puccinia sorghi) (Foto 1), el tizón o helmintosporiosis común (Exserohilum turcicum) (Foto 2) y la cercosporiosis o mancha gris o rectangular (Cercospora zeina, Cercospora zeae-maydis). En híbridos de maíz muy susceptibles, los rendimientos se pueden reducir en más del 50% cuando las infecciones de Exserohilum turcicum ocurren temprano en el ciclo del cultivo y las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo epidémico de la enfermedad (Weems y Bradley, 2017). Cuando ocurren epidemias graves de roya común, las pérdidas de rendimiento en cultivos de maíz pueden estar comprendidas entre 10 y 75% (Ramírez-Cabral et al., 2017).

Cuadro 1. Esquema resumen de las condiciones predisponentes, síntomas, daños y manejo integrado de las efermedades foliares más importantes de maíz en la Argentina. Fuente: Carmona et al. (2008).

De manera general, la medida más importante y preferencial para manejar estas enfermedades es la resistencia genética. Sin embargo, la disponibilidad de híbridos que reúnan simultáneamente un alto potencial de rendimiento y resistencia efectiva contra las enfermedades más importantes es escasa. Por ello, el uso de fungicidas foliares se ha incrementado en los últimos años como consecuencia de una mayor prevalencia e intensidad de estas enfermedades. Para el caso particular del tizón común y la mancha gris, además, se recomienda, preferencialmente, la rotación de cultivos.

Lee también

PRONÓSTICO DE LLUVIAS HASTA EL 11 DE DICIEMBRE

Fungicidas utilizados en el cultivo de maíz Todos los fungicidas son inhibidores metabólicos, es decir, bloquean algún proceso metabólico vital de los hongos. El mecanismo o modo bioquímico de acción (MoA) hace referencia a cómo la molécula fungicida ejerce su acción bioquímicamente, es decir, cuál es el lugar, enzima o ruta metabólica específica dentro de la célula fúngica donde actúa. Para el cultivo de maíz, los dos principales MoA utilizados son:

- Inhibidores de la desmetilación (IDM), principalmente triazoles: inhiben la síntesis de ergosterol, lo que impacta en la formación y selectividad de la membrana plasmática. Son sistémicos y actúan, principalmente, como curativos (postinfección, antes de la aparición de los síntomas). No actúan preventivamente debido a que no son altamente efectivos para inhibir la germinación de esporas, ya que este proceso depende de las sustancias de reservas de las mismas, que permiten la germinación sin necesidad de biosíntesis del ergosterol (Hewitt, 1998; Reis y Carmona, 2013). Ejemplos de IDM: triazoles: cyproconazole, epoxiconazole, tebuconazole, etc

- Inhibidores de la quinona externa (IQe), químicamente estrobilurinas: inhiben la respiración mitocondrial al bloquear la cadena de transporte de electrones, inhibiendo el complejo III (citocromo-bc1) ubicado en la membrana mitocondrial (Bartlett et al., 2002; Reis et al., 2019). En general, las esporas de los hongos son más sensibles a las estrobilurinas que el micelio, y es por ello que se las consideran “moléculas protectoras” que inhiben la germinación de esporas y evitan la penetración al hospedante durante las etapas iniciales de las epidemias (Sierotzki, 2015). Ejemplos de IQe: azoxystrobina, trifloxystrobina, picoxystrobina y pyraclostrobina. Los IQe e IDM generalmente se comercializan en mezclas. Los fungicidas que contienen una mezcla de ingredientes activos (i.a.) a base de estrobilurina más triazol son los más frecuentemente utilizados para controlar las enfermedades foliares del maíz en todo mundo.

Durante los últimos años, varias compañías de insumos fitosanitarios han desarrollado nuevos i.a. fungicidas, cuyo MoA es la inhibición de la enzima succinato deshidrogenasa (ISD). Estos fungicidas, denominados químicamente carboxamidas, han logrado una mejoría relacionada con el período de protección, eficiencia de control y especificidad en determinadas enfermedades (Reis et al., 2019). Las carboxamidas poseen un MoA muy similar y en un sitio muy cercano al que actúan las estrobilurinas. Esta es la razón por la cual los fungicidas ISD también presentan acción protectora o preventiva, al ser más eficientes en la inhibición de la germinación de las esporas de los hongos. Ejemplos de i.a., ISD: benzovindiflupyr, bixafen, fluxapyroxad. Estas moléculas no están siendo actualmente utilizadas para el control de las enfermedades foliares del maíz, pero se estima que podrían ser incorporadas en las aplicaciones en el mediano plazo. En la Argentina, el impacto en reducir la severidad de las enfermedades foliares mediante el uso de fungicidas mezcla de estrobilurina más triazol ha sido bien demostrada (Díaz et al., 2012). De acuerdo con datos promedio para los últimos años, la respuesta de rendimiento a la aplicación de fungicidas puede llegar hasta más de 1.000 kg ha-1 (1.000-1.500 kg ha-1) al controlar roya, o de hasta más de 2.000 kg ha-1 (2000-3.000 kg ha-1) al controlar el tizón (Parisi et al., 2017; Carmona, 2020). Criterios de uso de fungicida sin considerar el nivel o umbral de enfermedad Considerando solamente aspectos fisiológicos, fenológicos y ambientales se han desarrollado numerosas recomendaciones para el uso de fungicidas en el cultivo de maíz en la Argentina y en el mundo. Estos criterios no consideran primordial la detección de la presencia y/o estimación de la intensidad de las enfermedades objeto de control para decidir la aplicación de fungicida. Estos criterios se han fundamentado principalmente en el impacto que los fungicidas a base de estrobilurina pueden generar en: (1) el aumento de la eficiencia fotosintética y de otros procesos metabólicos (“greening effect”), especialmente en los períodos que resultan críticos para la generación del rendimiento (Grosssmann et al., 1999; Bartlett et al., 2002; Köehl et al., 2002; Amaro et al., 2020), y (2) el aumento de la eficiencia de uso del agua y del nitrógeno, mejorando la resistencia del tallo, lo cual, a su vez, disminuye la intensidad de las pudriciones (e.g. Prt) y la probabilidad de vuelco. Sin embargo, Shelby et al. (2018) atribuyen la mejora de la sanidad del tallo al logro del control de enfermedades foliares. Esto permite aumentar la duración del área foliar fotosintéticamente activa, lo que en definitiva disminuye la intensidad de las Prt. Probablemente, la aplicación de fungicidas para controlar roya o tizón puede colaborar con el equilibrio energético de la planta, manteniendo las hojas (fuente) sanas y disminuir de esta manera, la removilización de hidratos que estimulan las Prt. Sin embargo, estos autores advierten que la aplicación de fungicidas con el único objetivo de reducir las Prt puede no resultar rentable, e incluso generar resultados adversos no deseados (contaminación ambiental, resistencia, etc.). En Estados Unidos, en base a los posibles efectos fisiológicos de las estrobilurinas, se propuso su uso para compensar fisiológicamente el daño causado por granizo. Sin embargo, una investigación llevada a cabo específicamente para valorar esta hipótesis demostró que los fungicidas foliares proporcionaron muy pocos beneficios al maíz dañado por granizo simulado y concluyeron, por lo tanto, que los productores deben considerar otros factores además del daño causado por el granizo al tomar decisiones sobre la aplicación de fungicidas en maíz (Bradley y Ames, 2010). La hipótesis de utilizar los beneficios adicionales fisiológicos que algunos fungicidas pueden generar aún en ausencia de enfermedad o sin un umbral de referencia, no sólo fue propuesta en el cultivo de maíz sino también en soja y trigo. Sin embargo, es importante la evidencia que muestra que tal respuesta de rendimiento en la ausencia de enfermedades no ocurre (Bradley y Sweets, 2008; Swoboda y Pedersen, 2009; Weisz et al., 2010; Carmona et al., 2011; 2015; 2019; 2020). De acuerdo con Wise y Muller (2011), existe otro aspecto, poco conocido, que debería también analizarse para explicar la difusión de los criterios de aplicación de fungicida basados en el efecto fisiológico o en la fenología. Estos autores reportan que en Estados Unidos existió una relación entre la probabilidad esperada de ocurrencia de epidemias de la roya asiática de la soja (Phakopsora pachyrhizi) y el abastecimiento de fungicidas al mercado que ello generó (Schneider et al., 2015). Durante esos años, las compañías de insumos fitosanitarios se dedicaron al almacenamiento de fungicidas con premura ante las esperadas epidemias de la roya asiática, con la intención de anticiparse a su control, ya que se trata de una enfermedad altamente destructiva (Goellner et al., 2010). A medida que fue pasando el tiempo y la roya asiática dejó de ser una amenaza (al menos hasta el presente), había quedado un importante remanente de fungicidas sin usar, para el cual se propuso un nuevo nicho de uso en cultivos de maíz. De esta manera, se promovió y difundió el uso de esos fungicidas en el cultivo de maíz con la idea fundamental de aplicarlos incluso antes de que se presente alguna enfermedad, para minimizar y gestionar cualquier riesgo inherente a los patógenos fúngicos y aprovechar los efectos fisiológicos ya comentados. Muchas aplicaciones de fungicidas son realizadas en base a un estadio fenológico fijo (e.g. V8, VT, R1, según la escala de Ritchie y Hanway, 1982) (Ruffo et al., 2015; Abdala et al., 2018; Madias et al., 2020; Souza Silva et al., 2021), sin tomar en consideración la cuantificación de la intensidad de las enfermedades en los lotes o los umbrales de daño económico orientadores de la decisión. Por ejemplo, un trabajo reciente que reunió numerosos ensayos de Estados Unidos y Canadá, concluyó que las aplicaciones de fungicidas aumentaron el rendimiento de maíz en el 68,2% de los casos analizados (Wise et al., 2019). Los autores recomendaron que las aplicaciones deberían realizarse en el estadio fenológico VT, utilizando fungicidas que incluyan una mezcla de estrobilurina más triazol para optimizar su rentabilidad. Abdala et al. (2018) analizaron ensayos de control químico guiados exclusivamente por estado fenológico y reportaron que los fungicidas podrían incrementar los rendimientos en maíces de siembra tardía, pero concluyeron que sin datos de severidad de la enfermedad no era posible valorar la eficacia de las aplicaciones de fungicida. De manera similar, Vitantonio-Mazzini et al. (2020) reportaron que el uso de fungicidas en diferentes momentos del ciclo de maíces tardíos determinaría incrementos medios del rinde de 1.040 kg ha-1, por lo que el uso de fungicidas podría ser una herramienta para incrementar los rendimientos e ingresos netos de los productores per sé. Sin embargo, la decisión del momento de aplicación de estos fungicidas en ningún caso se basó en umbrales de daño económico. Por otra parte, otros factores pueden influir en la resolución estratégica de la decisión de aplicar fungicidas en maíz, muchos de los cuales no son de carácter técnico (Rosburg y Menapace, 2018). A modo de ejemplo, altos precios internacionales de maíz generan en los productores la sensación de la necesidad de brindar mayor protección a los cultivos. Asimismo, experiencias previas en el lote y resultados obtenidos en campañas anteriores pueden tener influencia sobre la decisión del productor en relación a la aplicación de fungicidas. Desde hace aproximadamente 15 años, y principalmente en Estados Unidos, se busca esclarecer cuándo es conveniente aplicar fungicidas en maíz, y si las aproximaciones que no consideren el nivel de enfermedad son suficientes para tomar esta decisión de manera adecuada. Este tema de discusión sigue vigente y dividiendo opiniones y recomendaciones en todas las regiones maiceras del mundo (Werts y Green, 2013). La controversia fundamental que se plantea es si es necesario o no cuantificar la enfermedad y definir un nivel de intensidad que oriente la decisión (umbrales), además de considerar aspectos de riesgo y variables ambientales y propias del genotipo. Algunos investigadores comenzaron entonces a incorporar como variable el nivel de enfermedad presente en el lote al momento de realizar la aplicación, para analizar su impacto sobre la eficacia del control y la respuesta en el rendimiento. Por ejemplo, Nafziger (2007) evaluó la respuesta de la aplicación de estrobilurinas en maíz con baja incidencia de enfermedades. En todos los casos, la incidencia de enfermedad disminuyó de baja a muy baja y el rendimiento promedio del cultivo aumentó. Sin embargo, al contrastar los costos de aplicación con el precio del maíz, se determinó que el rendimiento diferencial obtenido con fungicidas bajo

estas condiciones no alcanzaba a cubrir el costo de la aplicación. En esta investigación, los autores concluyeron que no se puede predecir cuándo habrá un beneficio certero en la utilización de fungicidas en escenarios de baja incidencia de enfermedad, ya que esta respuesta parece ser producto de interacciones complejas entre el ambiente, el cultivo, el nivel de estrés y cultivos antecesores. Bradley et al. (2010) coincidieron en que la aplicación de un fungicida foliar puede ser una buena inversión para estimular la rentabilidad del cultivo, pero no siempre. En otra investigación, Mallowa et al. (2015) confirmaron que la susceptibilidad del híbrido de maíz a las enfermedades y el ambiente son factores claves para decidir la aplicación de fungicida, pero los aumentos de rendimiento como resultado de los beneficios fisiológicos no son consistentes en condiciones de baja intensidad de enfermedad. De manera similar, Paul et al. (2011) confirmaron que es poco probable que el uso de fungicidas foliares sea rentable cuando la intensidad de la enfermedad foliar es baja y la expectativa de rendimiento es alta y, por ello, no se recomienda la aplicación de estrobilurina más triazol cuando el riesgo de enfermedad es bajo. Esto significa que el nivel de enfermedad en el lote al momento de realizar la aplicación se asocia con la probabilidad de recuperar el dinero invertido en la aplicación. Complejizando este escenario, Tedford et al. (2017) demostraron que el tamaño de la parcela experimental podría influir significativamente en la evaluación de los efectos de los fungicidas sobre el impacto en el rendimiento. Estos investigadores sostienen que varios de los estudios realizados para estimar el impacto del uso de fungicidas en maíz se efectuaron en parcelas de tamaño menor al apropiado, y que por ello los resultados de algunos ensayos deben ser reevaluados. Al respecto, los autores sugieren que los ensayos en parcelas pequeñas probablemente no producirán datos de incremento de rendimiento relevantes, fundamentalmente en lotes con baja presión de enfermedades. Por lo tanto, es necesario realizar los ensayos de fungicidas en parcelas más grandes recomendándose incluso los ensayos en franjas comerciales (500 a 1.400 m2). Como se ha expuesto, la mayor parte de la evidencia científica indica que la aplicación de fungicidas basada exclusivamente en su impacto sobre procesos fisiológicos (estrobilurinas), en una fenología fija, en la presunta expectativa de aumentos de rendimiento, o en escenarios de bajos niveles de intensidad de enfermedad, parece no justificarse (Woore y Holland, 2020). La decisión de aplicación de fungicidas debería basarse en el nivel de enfermedad presente en el lote, la susceptibilidad del híbrido sembrado y el ambiente. El uso de fungicidas foliares debe estar dirigido al manejo de enfermedades foliares en situaciones en las que el riesgo epidemiológico y las observaciones del monitoreo justifican la aplicación de un fungicida (Shelby et al., 2018). En base a estudios recientes, el principal factor que determina la respuesta del rendimiento y el margen neto de una aplicación de fungicida es la intensidad de las enfermedades presentes en cada lote en particular (Berger et al., 2020; Jeschke, 2020). Criterio de uso de acuerdo con el umbral de daño económico o nivel de intensidad de enfermedad En el manejo integrado de enfermedades (MIE), se considera que cuando el nivel de resistencia genética no fuera suficiente para evitar pérdidas económicas causadas por los patógenos, o bien el tratamiento de semillas y las demás prácticas culturales no reduzcan o eliminen el inóculo de los patógenos, el control químico vía pulverización de los órganos aéreos es una medida de control rápida y eficaz (Carmona et al., 2014a). Debido a que esta aplicación implica un costo adicional de producción, se debe determinar cuidadosamente la necesidad real de uso. La práctica de aplicar un fungicida sin tener en cuenta la cuantificación de las enfermedades foliares no puede ser fundamentada como una medida dentro de una estrategia de MIE, ya que no considera la sustentabilidad ambiental y la rentabilidad de los productores. Por ello, el uso de umbrales de intensidad de enfermedad para decidir el momento para aplicar una medida de manejo, como el control químico, es de extrema importancia en el manejo agronómico de los cultivos (Zadoks, 1985). El concepto de umbral de daño económico (UDE) es una piedra fundamental del MIE para lograr un control químico sustentable de las enfermedades. El UDE representa aquel nivel de intensidad de enfermedad en el que se debe realizar la aplicación de fungicida para obtener un control eficiente y rentable. Si las pérdidas causadas por la enfermedad fueran menores que el costo de aplicación, el control químico ya no sería justificable. Si, por el contrario, no se realizara la aplicación antes de llegar al UDE, las pérdidas podrían resultar irreversibles. Matemáticamente, el UDE es el valor de intensidad de enfermedad para el cual la pérdida ocasionada por la enfermedad fúngica equivale al costo de aplicación del fungicida, según la siguiente ecuación:

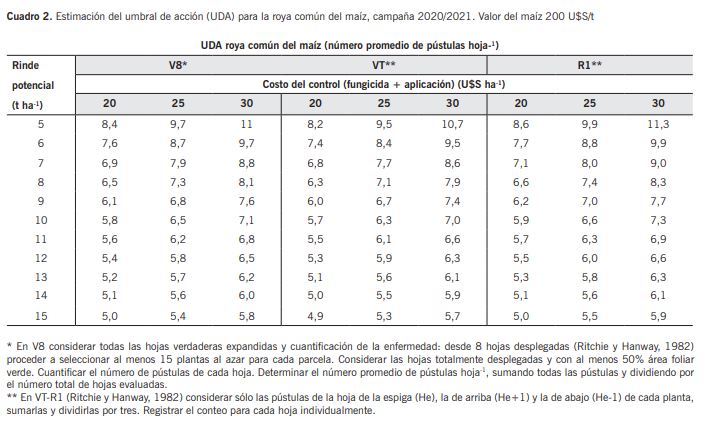

donde, UDE= umbral de daño económico (% incidencia o severidad), Cc= costo del control (U$S ha-1), Pp= precio del producto cosechable (U$S t-1), Cd= coeficiente de daño y Ec= eficiencia de control (%). El coeficiente de daño es obtenido experimentalmente para cada patosistema al generar la función de daño, es decir, la ecuación que explica la asociación existente entre el rendimiento y la intensidad de enfermedad medida con la variable (incidencia, severidad, etc.) con la que se construye el UDE. Idealmente, para estimar con robustez un UDE que sea aplicable en variados escenarios agronómicos, deben realizarse varios ensayos a campo en distintas localidades durante una serie de ciclos agrícolas (al menos dos), utilizando distintos híbridos. Sin embargo, debido a las restricciones impuestas por la disponibilidad de recursos económicos y de investigación, no siempre es posible contar con un UDE para cada patosistema de cada cultivo, en cada región de producción. Por otro lado, en vista de que tanto la implementación del control como la acción del fungicida demandan un determinado tiempo variable, para no perder eficiencia en el control químico no se debe permitir que la intensidad de enfermedad exceda el UDE antes de la aplicación. Por lo tanto, la aplicación debe ser realizada antes de alcanzar el UDE, razón por la cual se recomienda tomar la decisión de aplicación cuando se alcanza el umbral de acción (UDA), cuyo valor siempre es menor al UDE, equivalente a unos puntos porcentuales menos que el respectivo UDE. De esta manera, los fungicidas no deberían aplicarse preventiva ni tardíamente, sino sólo cuando los valores de una determinada enfermedad alcancen el UDA (Carmona et al., 2014a). Sin embargo, debe mencionarse que pueden existir excepciones, como por ejemplo para la fusariosis de la espiga del trigo (FET), causada por Fusarium graminearum y Fusarium spp., donde por sus características epidemiológicas, el tratamiento debería ser de carácter preventivo, pero siempre basado en modelos de predicción de la enfermedad (Reis y Carmona, 2019). Es necesario destacar que, en muchos casos, los umbrales para orientar la aplicación de fungicidas no se han desarrollado para enfermedades foliares específicas, y pueden ser difíciles de establecer debido al impacto del genotipo, el sistema de cultivo y el ambiente en el desarrollo de la enfermedad, y el diseño de parcelas requerido para logar un gradiente epidemiológico que permita obtener y correlacionar diferentes niveles de enfermedad con diferentes niveles daño. Los umbrales en general están comprendidos dentro del período crítico de generación de rendimiento del cultivo hospedante, permitiendo la integración entre los procesos fisiológicos del hospedante, el fungicida y los criterios epidemiológicos de control. Finalmente, los umbrales no son fijos y deben ser actualizados permanentemente en función del valor económico y susceptibilidad del hospedante, costo del fungicida, rendimiento potencial, presión de inóculo, etc. De esta manera, el UDE es obtenido experimentalmente y actualizado para cada ciclo agrícola para cada patosistema, posicionando la aplicación de fungicidas dentro de la fase exponencial inicial de las epidemias de patógenos policíclicos. Uno de los primeros estudios en demostrar la importancia del uso de umbrales para optimizar la decisión de control químico fue realizado por Dillard y Seem (1987), quienes propusieron un umbral de acción para aplicar fungicida, para el manejo de la roya común, de 6 pústulas por hoja, lo que corresponde a aproximadamente 1% de severidad. Posteriormente, Shah y Dillard (2010) evaluaron el impacto de aplicaciones de fungicidas en híbridos susceptibles de maíz dulce, de acuerdo con umbrales de severidad foliar de roya y tizón común de 1, 10 y 20%, y concluyeron que las aplicaciones realizadas entre 1 y 10% de severidad son las que tuvieron una rentabilidad positiva. Para el cultivo de maíz comercial, Wright et al. (2014) propusieron un umbral de 3% de severidad foliar afectada con P. sorghi para decidir la aplicación de estrobilurinas; mientras que Dey et al. (2015) recomendaron un umbral de acción de 1-2% de severidad. La Cátedra de Fitopatología de la FAUBA ha realizado ensayos para la determinación del UDE para roya y tizón común. Los primeros ensayos se llevaron a cabo para valorar la eficacia de fungicidas, evaluando, por primera vez en el país, el fungicida codificado ICI 5504, posteriormente comercializado como Amistar (azoxystrobina) (Carmona y Fernández, 2000; 2001). En estos ensayos se demostró que el uso de fungicidas foliares (triazoles, estrobilurina y sus mezclas) permite cuantificar diferencias epidemiológicas, disminuyendo la severidad y la tasa epidemiológica de la roya común. Se comprobó, además, el efecto protector y preventivo otorgado por la estrobilurina, mejorando significativamente su manejo que hasta entonces era llevado a cabo solo con triazoles. Posteriormente, y con el objetivo de desarrollar una recomendación de control químico de la roya común basado en los principios epidemiológicos y en los conceptos de UDE y UDA previamente discutidos, se llevaron a cabo ensayos de gradientes epidemiológicos en la localidad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, durante dos campañas agrícolas sucesivas (Carmona et al., 2008; 2009; 2010a, b). La posibilidad de cuantificar la severidad a través del número promedio de pústulas promedio por hoja permitió difundir los umbrales con una variable de fácil estimación por parte de productores y técnicos. Esta decisión se basó en estudios previos, donde se logró una curva de calibración (R2= 0,79), que permite calcular la severidad a partir del recuento de pústulas (Bade y Carmona, 2011). A modo de ejemplo y de acuerdo con estos trabajos, por cada aumento en la severidad de roya en una unidad porcentual (equivalente a 8-10 pústulas), el rendimiento de maíz disminuye 9 kg por cada tonelada de rendimiento potencial. De esta manera, desde el 2010, se difunden anualmente los UDE y UDA expresados como número promedio de pústulas por hoja, según el rango de rendimiento esperable y el precio actual del grano, para un rango de valores de costo del fungicida y de la aplicación (Cuadro 2).

Un proyecto similar para estimar el UDA fue desarrollado en la localidad de Tío Pujio, provincia de Córdoba, mediante ensayos de gradientes epidemiológicos de tizón común de maíz. Como resultado de esta investigación se determinó que el cálculo de la longitud promedio de lesión es útil para lograr una asociación estadística con la disminución de rendimiento por la enfermedad. De esta manera, se propuso un UDA equivalente a una mancha promedio por hoja (incluyendo la hoja de la espiga -He-, la de arriba y la de abajo= He±1) de hasta 1 cm de longitud (Carmona et al., 2014b). Debido a las características de esta enfermedad, en donde las lesiones aumentan su tamaño en longitud bajo condiciones ambientales favorables, más de lo que aumenta el número de lesiones a medida que progresa la epidemia, se debe priorizar la longitud de la lesión por sobre el aumento del número de lesiones. Por esta característica biológica, no fue posible obtener una relación robusta que asocie el número de lesiones con el rendimiento para generar un umbral dinámico y variable, basado en número promedio de lesiones por hoja. Por lo tanto, y al considerar el largo de la lesión como variable indicadora para la toma de decisión de control químico en las hojas de referencia (He±1), se propone: (1) estimar la longitud (cm) de cada lesión en las hojas de referencia en las plantas muestreadas, (2) hacer la sumatoria total de la longitud de todas las lesiones evaluadas, y (3) dividir el valor de longitud total por el número total de lesiones evaluadas. Los resultados del ensayo para la determinación del UDE permitieron recomendar aplicaciones de fungicidas en híbridos susceptibles en VT o R1, y hasta R3, cuando el promedio de longitud de las lesiones por hoja es de 1 cm, considerando, a partir de VT, las hojas de la espiga más la superior e inferior. Cuando el híbrido es muy susceptible se aconseja incorporar 5 hojas en la cuantificación, es decir, la hoja de la espiga (He) más las dos superiores y las dos inferiores.

Para el caso de la cercosporiosis, en la Argentina no existen investigaciones para la determinación del UDE. Sin embargo, en Brasil se han llevado a cabo estudios cuantificando el número de manchas por hoja para definir el UDE utilizando una metodología semejante a la desarrollada para las otras dos enfermedades arriba descriptas. El criterio de evaluación del número de lesiones por hoja, al ser un valor cuantitativo y no subjetivo, es más confiable que la severidad, la cual normalmente se estima visualmente para determinar el nivel de intensidad de la enfermedad. El UDA establecido para esta enfermedad en Brasil es, en promedio, de 1-2 lesiones por hoja, considerando la hoja de la espiga (He) más las dos superiores y las dos inferiores (Reis et al., 2007).

Factores de riesgo a considerar para la decisión de uso de fungicidas en maíz

Por todo lo expuesto hasta aquí, se evidencia que definir si se debe o no aplicar un fungicida en maíz y el momento de aplicación resulta en una decisión muy compleja que requiere considerar e integrar diversos aspectos. La clave está en valorar todos y cada uno de los factores de riesgo, relacionando las observaciones del monitoreo de campo, el registro del ambiente y los valores de UDE, cuando estuvieran disponibles. Entre los distintos factores que se deben considerar es posible mencionar:

- Susceptibilidad del híbrido a sembrar: la primera información necesaria es conocer la susceptibilidad a las principales enfermedades foliares del genotipo a sembrar. El comportamiento sanitario de cada híbrido debería ser provisto anualmente por las empresas semilleras. De manera general, cuanto más susceptible sea el híbrido, mayor probabilidad de uso y respuesta a la aplicación de fungicida.

- Rotación: todos los agentes causales de las manchas foliares objeto de control, son capaces de sobrevivir y multiplicarse sobre los restos culturales, lo que asegura la fuente de inóculo para las epidemias futuras. Cuanto más rastrojo de maíz haya en superficie al momento de la siembra, mayor será el riesgo y la necesidad de control químico. Por lo tanto, en sistemas de siembra directa bajo monocultivo de maíz debe considerarse especialmente una mayor probabilidad de respuesta económica a la aplicación de fungicida, dependiendo del resto de las variables a considerar en el análisis global.

- Fecha de siembra: en siembras tardías de maíz se espera una mayor probabilidad de respuesta económica a la aplicación de fungicida en presencia de enfermedades, debido a que el ambiente por el que transitan es más predisponente a la ocurrencia de tizón común, cercosporiosis y a las Prt. En este caso, las variables ambientales óptimas para el período de generación del rendimiento son, en general, conducentes al desarrollo epidémico de enfermedades foliares, las cuales generan desequilibrios fisiológicos, afectando significativamente el área foliar fotosintéticamente activa del cultivo, tanto en superficie como en su funcionalidad (Vega et al., 2017). Por todo ello, las siembras tardías presentan mayor riesgo sanitario. Por el contrario, las fechas de siembra tempranas son más favorables al desarrollo epidémico de la roya común del maíz. Cuanto más tardíamente se siembre el maíz, mayor será el riesgo sanitario en general y, por lo tanto, la probabilidad de respuesta al uso de fungicidas.

- Condiciones ambientales predisponentes: son factores condicionantes al desarrollo de las enfermedades, y, por lo tanto, definitorios para el uso o no de fungicidas. Por ejemplo, las precipitaciones abundantes y temperaturas cálidas favorecen la cercosporiosis y el tizón común, mientras que días de rocío y temperaturas frescas generan condiciones predisponentes para la roya común (Cina et al., 2009a). En estudios realizados en P. sorghi, se determinó que la temperatura ideal para la germinación de las esporas es de 16 °C a 25 °C, mientras que, cuando la temperatura alcanza los 30 °C, la germinación disminuye significativamente al 40% (Cina et al., 2009a). Las lluvias aseguran el mojado foliar, cuya ocurrencia es necesaria para la infección del tizón común. Para este patosistema, las precipitaciones acumuladas desde V7 son una variable significativa, con una fuerte asociación, tanto con el largo, como el ancho de las lesiones (en ambos casos, R2= 0,99), y con la tasa de crecimiento del cultivo (Carmona et al., 2014b). De manera general, el estrés térmico e hídrico no son conductivos para ninguno de los tres patógenos aquí descriptos, y por ello, bajo dichas condiciones la probabilidad de retorno económico de una aplicación de fungicida es incierta.

5. Monitoreo y UDE: el monitoreo y conocimiento de los UDE actualizados para cada enfermedad son imprescindibles para decidir la aplicación de fungicidas. Cuantificar las enfermedades, dedicando atención especialmente a las hojas que rodean a la espiga, cuya tasa de fotosíntesis está altamente correlacionada con el rendimiento del cultivo, es fundamental para decidir la aplicación del fungicida. Muchas enfermedades foliares comienzan en las hojas inferiores de las plantas de maíz, y gradualmente aumentan su intensidad en forma vertical, dependiendo de las condiciones ambientales, la presión de inóculo y la susceptibilidad del híbrido. El monitoreo sistemático debe iniciarse en etapas vegetativas, desde V6- V8, lo que permite conocer el verdadero status de las enfermedades en el campo. Además, si hay ocurrencia de enfermedades foliares existirá mayor probabilidad de que el fungicida mejore la estructura y funcionalidad del tallo (caña), al lograr mejorar el equilibrio entre la fuente (manteniendo las hojas sanas) y el destino, disminuyendo la removilización de hidratos de carbono. En la situación opuesta, sin control de enfermedades foliares, la removilización de fotoasimilados desde el tallo aumentaría la probabilidad de ocurrencia e intensidad de las podredumbres (e.g. Prt). - Estado de desarrollo fenológico: como se ha mencionado, el estadio fenológico no es un factor definitorio por sí mismo del uso del control químico (como único criterio definitorio de decisión de control químico). Sin embargo, su utilidad en definir el comienzo y fin del monitoreo, tipo de aplicación (aérea o terrestre) y momento crítico de definición de rendimiento del cultivo es de suma importancia. El monitoreo para detectar el umbral debería iniciarse en V6-V8 y continuar hasta R3-R4. Esta recomendación se basa en que las enfermedades pueden comenzar desde estados vegetativos y, en algunos casos, extenderse a períodos reproductivos más avanzados que R1 (especialmente en maíces de siembra tardía donde el tizón puede afectar seriamente no sólo el número de granos sino también su peso). De acuerdo con los trabajos de investigación más recientes, VT-R1 se posiciona cada vez más como el estado fenológico más crítico para decidir la aplicación de fungicidas (Wise et al., 2019).

- Irrigación: en lotes de maíz bajo riego, la probabilidad de la ocurrencia de enfermedades es mayor que en aquellos manejados bajo condiciones de secano, especialmente en híbridos susceptibles.

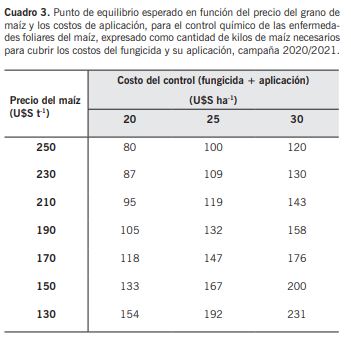

- Rentabilidad de la aplicación de fungicidas: si bien no es el factor determinante, conocer el vínculo entre el precio del maíz y costos de la aplicación permitirá conocer la rentabilidad esperada de la aplicación y el análisis de la inversión y riesgo. Actualmente, con el precio internacional de maíz son necesarios entre 70 y 158 kg ha-1 de respuesta en el rendimiento para cubrir la inversión del control químico (Cuadro 3). 9. Período efectivo de control: la actividad fungitóxica de la mayoría de los fungicidas mezclas de estrobilurina más triazol se mantiene eficaz contra las enfermedades foliares durante 14 a 21 días luego de la aplicación (Cina et al., 2018b). Este intervalo es necesario registrarlo, para planificar las visitas al lote y verificar la eficiencia de control del fungicida, la necesidad de retomar el monitoreo y una eventual aplicación adicional. De acuerdo con la combinación particular de los distintos factores de riesgo enumerados, es posible definir aquellos lotes de riesgo de la siguiente manera: un lote de riesgo para tizón es aquel que se sembró con híbridos susceptibles, en forma tardía, bajo siembra directa y con presencia de rastrojo de maíz previo en superficie, ubicado en regiones donde la frecuencia y cantidad de lluvias sean elevadas, o en lotes bajo riego (mm acumulados desde V7). En esta situación se debe decidir aplicar según el UDA de un centímetro promedio de lesión por hoja. Un lote de riesgo para roya común es aquel que se sembró con híbridos susceptibles, en siembras tempranas, con temperaturas entre 8 °C y 25 °C (sin temperaturas elevadas). En este escenario se debe decidir aplicar según el UDA (Cuadro 1).

CONCLUSIONES

En el cultivo de maíz, la decisión de aplicación de fungicidas y el momento de aplicación deben definirse considerando en forma integrada todos los factores predisponentes de epifitias. La aplicación debe realizarse en el momento crítico para el desarrollo epidémico de las enfermedades más importantes coincidente con el de definición de rendimiento del cultivo. Para ello, el monitoreo frecuente y profesional es fundamental para diagnosticar la presencia y estimar la intensidad de cada enfermedad. Luego de la confirmación de la detección del patógeno, la evaluación de las variables ambientales predisponentes al desarrollo epidémico y su evolución a corto plazo son el segundo paso clave en el proceso de decisión. Por último, y dependiendo de la susceptibilidad del híbrido sembrado, el UDE será el criterio que guíe el momento más adecuado de control, garantizando el retorno económico de la aplicación. En muchos casos, los umbrales económicos para justificar la aplicación de fungicidas no se han desarrollado para enfermedades foliares específicas, y pueden ser difíciles de establecer debido al impacto del híbrido, el sistema de cultivo y el medio ambiente en el desarrollo de la enfermedad. En estos casos, es difícil utilizar el enfoque tradicional del manejo integrado de enfermedades, basado en umbrales, y se puede persuadir a los productores para que apliquen fungicidas como si fuese un “seguro” para el cultivo. Sin embargo, las investigaciones indican que el uso de fungicidas en maíz es rentable cuando existe un alto riesgo de desarrollo epidémico de enfermedades foliares. Por lo tanto, en cada campaña, la decisión de aplicar un fungicida debe basarse en la cuantificación del nivel de intensidad de cada enfermedad en cada lote, y no en supuestos aumentos de rendimiento que podrían ocurrir en ausencia de la enfermedad.

Fuente: http://agronomiayambiente.agro.uba.ar/